BIOGRAPHY

-RUINOUS-

1985年北海道札幌市豊平区北野にて結成。

実家が向かいで小学生の頃から幼馴染だった横山<Vo>と小野<Ds>がまだ音楽と言えばお茶の間に流れる歌謡曲しか知らなかった坊主頭の中学生の頃、ちょっと悪い近所の友人ヨシオからアイアンメイデンやラウドネスと言ったヘビーメタルサウンドを吹き込まれ、その圧倒的なエネルギーに傾倒し道を踏み外し始める。

実家が向かいで小学生の頃から幼馴染だった横山<Vo>と小野<Ds>がまだ音楽と言えばお茶の間に流れる歌謡曲しか知らなかった坊主頭の中学生の頃、ちょっと悪い近所の友人ヨシオからアイアンメイデンやラウドネスと言ったヘビーメタルサウンドを吹き込まれ、その圧倒的なエネルギーに傾倒し道を踏み外し始める。

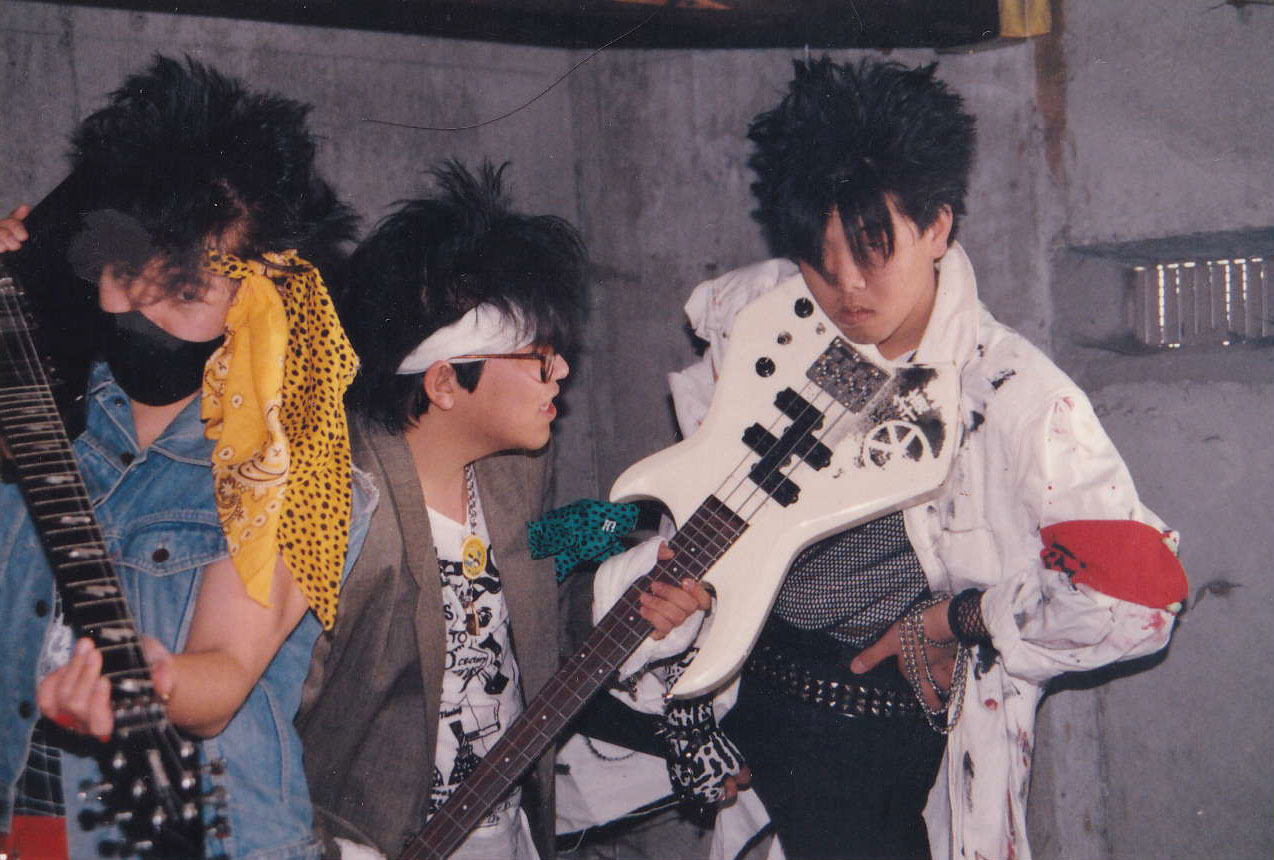

一方で、横山が通う高校ではリッチーブラックモアフリークだった髙林<Gt>と横山が運命的な出会いを果たす。更には先に小野と高校の同級生で結成したパンクバンドOBLATEのベーシストとして活動していた藤原<Ba>を巻き込む形でRUINOUSの活動が始まる。

6畳しかない小野の自宅部屋には知人から借りてきたメーカー不明のドラムセットが置いてあったため、バンド結成当初は学校の帰りに小野の自宅に集まっては流行りのヘビーメタル曲をコピーして遊んでいたのが、自然と自分達で曲を作る流れになり、オリジナル曲第一号『RUINOUS』をはじめとして髙林が紡ぎ出すギターリフを軸に次々と楽曲を制作し、ライブ出演数も増えていった。

この頃はメンバーもやや流動的に岩井<Gt>や安倍<Gt>などが参加しツインギターでのライブ出演となることもあった。また歌詞の制作については横山に一任していたため特に決まりは無く、ライブ毎に歌詞が違うなんて事もメンバー内では容認されていた。

そうしてオリジナル曲の数はアルバム制作が可能なほどに増えていったが、当時まだ高校生であったメンバーには到底そんな予算も知識も持ち合わせてはいなかった。当時の活動記録として残っているのはライブの模様を納めた数本のカセットテープくらいな物である。

そうしてオリジナル曲の数はアルバム制作が可能なほどに増えていったが、当時まだ高校生であったメンバーには到底そんな予算も知識も持ち合わせてはいなかった。当時の活動記録として残っているのはライブの模様を納めた数本のカセットテープくらいな物である。

やがて小野が高校卒業後上京と共に1987年にRUINOUSを脱退、一時的に活動は停滞するも後任に髙林と大学の軽音サークルで同期だった愛知県出身の猪飼<Ds>が加入する。猪飼は高校生当時ワンダーフォーゲル部に所属する登山家でありながらヘビーメタルバンドREVENGE(現REVENGE.69)のドラマーとして二足の草鞋を踏んでいた。

後に大雪山単独登頂に向かい北海道北部の石北峠を自身の車両アルトワークスで走行中、野生の鹿に激突され車が大破したところを藤原が迎えに行き、札幌まで230kmにも及ぶ遠路を藤原の車に牽引され帰宅すると言った珍事はメンバー内でも一生語り継がれる伝説である。

後に大雪山単独登頂に向かい北海道北部の石北峠を自身の車両アルトワークスで走行中、野生の鹿に激突され車が大破したところを藤原が迎えに行き、札幌まで230kmにも及ぶ遠路を藤原の車に牽引され帰宅すると言った珍事はメンバー内でも一生語り継がれる伝説である。

話を元に戻すが猪飼の加入後は数度のライブ出演をするも、高校を卒業後某大手自動車会社にて整備工として働いていた横山の多忙な私生活によるバンド離れと共にRUINOUSは1988年頃にその活動を停止、髙林と藤原は札幌を拠点に活動していたスラッシュメタルバンドのNIGAROBOへ、猪飼はヘヴィメタルバンドCAINABELに加入し、それぞれ音楽表現の場を広げていった。

その後1990年に小野が札幌に戻りバンド結成を画策すると共にドラマーからヴォーカリストへと転向し、髙林、藤原、猪飼を呼び寄せ結成したのがスラッシュメタルバンドUBIGUNである。幾度かのメンバーチェンジがありつつUBIGUNの活動は1998年頃まで続いたが、その間に藤原は音楽性の不一致、髙林、猪飼は社会復帰という大人の理由で音楽から身を引くこととなり、UBIGUNの活動停止と共に旧RUINOUS全メンバーの表立った音楽活動は一度終了することとなる。

小野はUBIGUN活動停止後にスタジオ経営、レコーディングエンジニアとして音楽業界の片隅での人生を過ごし20年の時が流れる。RUINOUSとしては当時僅か3年ほどで活動を停止したのだが、その後メンバーそれぞれのバンド活動であったり一般社会人としても並々ならぬ人生を過ごした後、35年ぶりに横山、髙林、猪飼、小野が集結。

小野はUBIGUN活動停止後にスタジオ経営、レコーディングエンジニアとして音楽業界の片隅での人生を過ごし20年の時が流れる。RUINOUSとしては当時僅か3年ほどで活動を停止したのだが、その後メンバーそれぞれのバンド活動であったり一般社会人としても並々ならぬ人生を過ごした後、35年ぶりに横山、髙林、猪飼、小野が集結。

猪飼が不慮のバイク事故により下半身麻痺、車椅子生活になるという大きな変化によりドラマーからベースに転向、小野がドラマーとして復帰、ボーカル横山、ギター髙林の形でスタジオに入り音を合わせてみるといとも簡単に80年代当時の自分達に戻ることが出来、更に新曲の欠片の様なものがするりするりと現れ、ごく自然な流れでRUINOUS再結成という出来事に向かっていった。

中でも重要な鍵となったのはメンバーの中でいち早く音楽活動から身を引いていたボーカル横山の歌唱力が、衰えるどころか当時より圧倒的に勝っているという奇跡的な事態がRUINOUS再結成を引き起こした最大の要因である。

中でも重要な鍵となったのはメンバーの中でいち早く音楽活動から身を引いていたボーカル横山の歌唱力が、衰えるどころか当時より圧倒的に勝っているという奇跡的な事態がRUINOUS再結成を引き起こした最大の要因である。

最後になるが、猪飼は車椅子登山家として日本人初のアフリカ最高峰チョモランマ登頂に成功した事も付け加えておこう。

Writing by かっちん

MEMBER

(Vo)Keishi-Yokoyama

(Ba)Yoshithugu-Ikai

(Dr)Kathuhiro-Ono

(Gt)Hirothugu-Takabayashi